SNSボタン追加設置

久しぶりのブログの更新です。夏の暑さにやられて更新が滞っておりました(^^;)

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、当院のウェブサイト、ブログ、facebookページなど、全て院長自らが設計・構築・維持運営を行っております。いまいちサイトのデザインが洗練されていないのはそのせいです(笑)

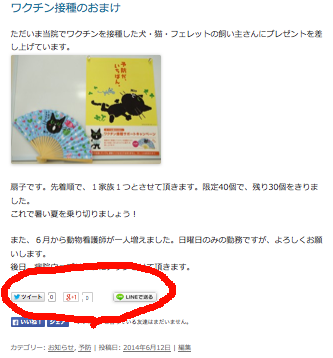

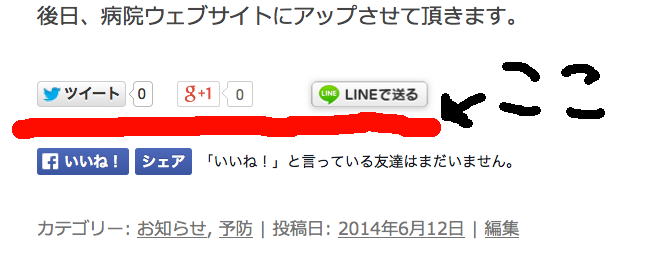

今回、世の流れについていくためにブログの記事の下にSNSボタンを追加しました。

※ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)=Facebook、twitter、LINE、mixi、google+などのサービス

Twitter、Google+、LINEの3つのボタンが登場!

今まではFacebookのボタンしか付けていませんでした。

さて、当院のような動物病院やお店などのサイトにあるこれらのボタンを押すことに何か意味があるか? 次のような意味があると思います。

- そのサイト(病院・お店)を応援する

- 友人・知人に有用な情報を伝える・共有する

- 単純に「見たよ!」という意思表明

- 当院の場合ブログ更新のためのやる気が出る!(笑)

SNSには、今までならインターネット上に埋もれていった情報を個人の情報発信をきっかけに世界に広げていく力があります。SNSボタンを押すことで世界の誰かの役にたてる可能性があります。

当院のサイト運営は業者さんが行う場合と違って、人の目に触れるような工夫を院長自ら行う必要があります。

でも「名古屋 動物病院」「天白区 動物病院」で検索しても名古屋みらい動物病院のサイトは上位に表示されません。業者さんが作り上位表示対策をしたサイトがずらりと並びます。

「負けないぞ〜、個人の力で対抗してやる〜(T∇T)アハハ」

という貧乏根性で頑張っていく所存でございますので皆様の清き一票をよろしくお願いします!

ちなみに、当院のブログ上でこれらのボタンを押しても僕には誰が押したのか分かりませんし、ブログを見た他の人も誰が押したのか分からない設定にしてありますのでご安心下さい。(それぞれの方のFacebookの友達にのみ表示されます)

当院サイトに限らず、これを機にぜひこれらのボタンを活用しましょう!